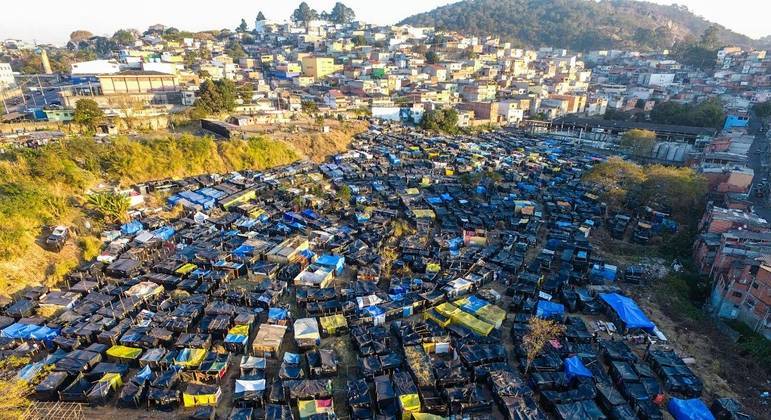

Reintegrações de posse continuaram apesar de decisão do ministro Luís Roberto Barroso contra desocupações durante a pandemia

Ocupação em SP. Levantamento mostra que 607 famílias foram removidas

DIVULGAÇÃO/MTSTMoradora há 22 anos de uma ocupação em Rio Grande da Serra, na região metropolitana de São Paulo, a autônoma Elaine Priscila de Jesus Dias viveu à base de calmante nas últimas semanas após a Justiça de São Paulo determinar a reintegração de posse da área onde ela vive, lar de outras 158 pessoas.

O caso não é único. Apesar de o STF (Supremo Tribunal Federal) ter vetado a remoção durante a pandemia em decisão de junho, pelo menos 607 famílias, entre julho e setembro, tiveram que deixar a área ocupada, segundo um estudo de pesquisadores do LabCidade (Laboratório Espaço Público e Direito à Cidade), da USP.

"Tem famílias aqui que não têm condições, que dependem de cesta básica para sobreviver, com cinco ou seis crianças pequenas", conta Elaine. Vivendo junto da mãe, de 64 anos — que não recebe nenhuma assistência social — , e da filha de 15 anos, Elaine pretendia resistir na ocupação "até as máquinas aparecerem". Desde que a pandemia de Covid-19 fechou seu bar, a única fonte de renda da família, juntar dinheiro para pagar moradia em outro lugar ficou ainda mais difícil.

Na quinta-feira (18), Elaine finalmente pôde ficar um pouco mais tranquila. O recurso dos advogados de defesa da ocupação foi aceito na segunda instância da Justiça, que suspendeu o processo de reintegração com base na lei federal nº 14.216, publicada em outubro e que cancela até 31 de dezembro os efeitos de medidas judiciais para desocupações coletivas.

Outra decisão favorável à ocupação de Elaine veio também na semana passada. O STF confirmou em uma ação movida pela Defensoria Pública a ordem para suspender até 3 de dezembro a desocupação de áreas habitadas desde antes do início da pandemia.

Mesmo com amparo momentâneo do Supremo e da legislação federal, dramas similares aos de Elaine não foram exceção na região metropolitana de São Paulo nos últimos meses. Além das 607 famílias retiradas das ocupações, outros 2.029 núcleos familiares perderam ações na Justiça e estão sob ameaça de ser despejados a qualquer momento.

É o que indicam os dados de levantamento feito de julho a setembro de 2021 do LabCidade, da USP (Universidade de São Paulo), que monitora e analisa processos coletivos de remoções na Grande São Paulo com base em dados oficiais e denúncias.

As estatísticas dos pesquisadores mostram também outra série de remoções realizadas durante a pandemia, ou seja, desde março de 2020. A maioria foi feita em meses anteriores à nova legislação federal, que garantiu mais tempo a famílias como a de Elaine. Foram pelo menos 56 remoções, sendo o conflito de posse o problema mais comum.

Outros números que reforçam a preocupação das famílias de áreas ocupadas são do Núcleo Especializado de Habitação e Urbanismo, da Defensoria Pública de São Paulo. O órgão calcula ao menos 210 ocupações ameaçadas de remoção, das quais 130 na Grande São Paulo e outras 80 na capital paulista.

Vale ressaltar que a decisão do STF e a lei federal nº 14.216, que se tornaram armas contra as remoções, têm efeito temporário e não impedem todos os tipos de retirada. Os atos de desocupação são permitidos ainda em áreas de risco, em caso de combate ao crime organizado e na possibilidade de desintrusão de invasores de terras indígenas.

Segundo especialistas ouvidos pelo R7, o problema de moradia no centro econômico do estado mais rico do país deve ser ainda pior. "Os dados são subestimados. É mais um mapeamento de denúncia do que um mapeamento da totalidade", diz o doutor em gestão do território Aluízio Marino, um dos pesquisadores do LabCidade.

Defensor público e coordenador do Núcleo Especializado da Defensoria Pública, Allan Ramalho Ferreira também aponta a subnotificação. "A defensoria não tem as informações compiladas e consolidadas de todos os casos em que a instituição atua", afirma.

Quatro remoções do último levantamento trimestral do LabCidade, por exemplo, foram feitas sem ordem judicial (com base no poder de polícia), o que dificulta o monitoramento. Em alguns casos não é possível calcular a quantidade de famílias desalojadas.

De julho a setembro de 2021, os conflitos de posse completaram a justificativa para a lista de remoções judiciais. Os incêndios, recorrentes devido à precariedade das ocupações, também são compilados no monitoramento e desalojaram famílias em quatro comunidades.

Além das causas das reintegrações, outro padrão que se repete nas ocupações diz respeito ao perfil dos moradores. "A maioria são mulheres, 'mães solos', gente negra, que tem essa dificuldade com o custo de vida", afirma Debora Lima, coordenadora do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto).

Com os moradores em situações extremamente vulneráveis, as garantias básicas de direito à moradia acabam passando em branco em alguns dos processos. "Muitas vezes quem sofre ação tem algumas teses jurídicas que possam ser utilizadas. Por exemplo, se ele estão ali há muito tempo, sem oposição, pode ser que seja possível pedir usucapião daquela área", diz o defensor público Allan Ramalho Ferreira.

"Ou se for uma área pública, pedir a concessão do uso especial para fins de moradia. Ou a regularização fundiária urbana, ainda que algumas intervenções. A prioridade nesses casos remocionistas é sempre pela permanência", completa.

O resultado é que esss direitos são discutidos somente depois da entrada da ação pela reintegração de posse. É o caso da ocupação em Rio Grande da Serra, com moradores que alegam viver no local há mais de 40 anos.

"A propositura de uma ação de usucapião não é simples, é um procedimento extremamente complexo. Você precisa normalmente de uma assessoria jurídica (...), de engenheiro, de topógrafo", diz o advogado especialista em direito civil Vinicius Carvalho Amante, que obteve a suspensão da reintegração de posse na ocupação de Elaine.

0 Comentários